|

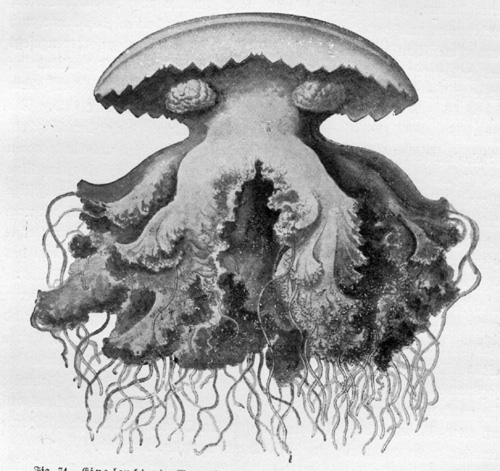

| Fig. 74. Eine leuchtende Wurzelqualle (Rhizostoma), eine wurzelmündige Meduse aus der Ordnung der Scheibenquallen oder Discomedusen ( |

|---|

Auf keiner meiner vielen Seereisen habe ich so sehr in den besonderen Charakter der Inselbildungen mich vertieft, mich so an dem reinen I n s e l g e n u ß erfreut, wie auf dieser meiner letzten großen Reise. "Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle!" Diese Wort von G o e t h e kam mir oft wieder auf dieser malayischen Reise in den Sinn, als ich Hunderte von größeren und kleineren grünen Inseln vom Bord des Dampfers an mir vorüber gleiten sah, als ich auf zwei der größten und schönsten Inseln der Erde, auf Java und Sumatra, ihre großartige vulcanische Natur, ihre reiche tropische Thier- und Pflanzenbevölkerung, ihre naturwüchsigen Menschenrassen studiren konnte.

Als achtjähriger Knabe hatte ich kein Buch lieber als "Robinson Crusoe", und in vielen Jugendträumen spielte das einsame Naturleben auf einer entfernten Insel eine Hauptrolle. Als zwanzigjähriger Student konnte ich im Herbst 1854 zum ersten Male auf Helgoland einen Monat auf einer Insel verleben; unter der Leitung meines großen Meisters Johannes Müller lernte ich dort die wunderbare Thier- und Pflanzenwelt des Meeres kennen, deren Erforschung später mein Lieblingsstudium wurde. Mächtig wuchs diese Neigung, als ich fünf Jahre später ein ganzes Jahr in Italien verweilte und auf Capri und Ischia, besonders aber auf Sicilien die eigenthümlichen Reize der mediterranen Inselnatur eingehender studiren konnte. Die dort gewonnene reiche Ernte an Naturerkenntniß wurde für mich der Anlaß, später noch viele andere Inselreisen, sowohl im östlichen als im westlichen Mittelmeere, auszuführen. Den Winter von 1866 auf 1867 brachte ich auf den canarischen Inseln zu und lernte auf Madeira und Teneriffa, auf Gran Canaria und Lanzerote wieder einen ganz anders gearteten vulcanischen Archipel kennen. Als ich dann endlich 1881 den kühnsten Traum meiner Jugend verwirklichen und die ersehnte erste Tropenreise ausführen konnte, da glaubte ich, in der herrlichen Wunderinsel Ceylon nicht nur die reichste Entfaltung des organischen Lebens, sondern auch die anziehendste Inselbildung gefunden zu haben.

Jetzt, auf der Rückreise von Insulinde nach Jena, kamen mir alle diese früheren Eindrücke wieder lebhaft in Erinnerung und forderten mich auf, sie mit den neu gewonnenen Anschauungen des letzten halben Jahres zu vergleichen. Und da konnte ich mir denn klar machen, daß diese letzteren abermals eine neue große Bereicherung der Naturerkenntniß und des Naturgenusses für mich bedeuteten. Ceylon ist zwar in mancher Beziehung noch interessanter und reicher als Java und Sumatra; aber in anderen Beziehungen sind wieder diese letzteren Inseln der ersteren überlegen. Eine eingehende Vergleichung derselben sowohl vom Gesichtspunkte der Kunst als der Wissenschaft lehrt uns, daß die unermeßliche Schöpferkraft unserer Mutter Erde in jeder dieser Inseln ein neues und eigenartiges individuelles Gebilde hervorgebracht hat.

Fragen wir uns, worin denn eigentlich der eigenthümliche R e i z d e r I n s e l n, ihre mächtige Anziehungskraft für viele Naturforscher inbesondere besteht, so finden wir ihn zunächst wohl in der geschlossenen Einheit dieser geographischen Individuen, in der Eigenthümlichkeit ihres geologischen und biologischen Charakters, in ihrer Verschiedenheit von den näheren oder ferneren Nachbargebieten. Den wahren Schlüssel zum Verständniß dieses i n d i v i d u e l l e n C h a r a k t e r s aber hat uns erst unsere moderne Entwicklungslehre gegeben. Die Geologie hat uns gelehrt, wie die Inseln und ihre Bevölkerng sehr verschiedenen Ursprungs sind. Die meisten und größten sind C o n t i n e n t a l i n s e l n, die früher mit dem benachbarten Festlande in Zusammenhang gestanden haben und durch Senkung des Meeresbodens davon abgetrennt worden sind; so Ceylon und die großen Sundainseln: Java, Sumatra, Borneo. Davon ganz verschieden sind die o c e a n i s c h e n I n s e l n (oft auch als "parasitische Eilande" bezeichnet); sie sind unabhängig vom benachbarten Festlande aus dem Meeresboden emporgestiegen, entwecer in Folge vulcanischer Eruptionen (z. B. die canarischen Inseln) oder durch das Wachsthum von Korallenstöcken, oder durch die vereinigte Thätigkeit beider Factoren (wie die meisten "Koralleninseln" der Tropenzone). Als eine dritte Gruppe kann man die unbedeutenden C o r r e n t e n i n s e l n oder Schwemminseln unterscheiden; sie verdanken ihre Entstehung den Correnten oder Meeresströmungen, welche besonders an flachen und lagunenreichen Küsten Sand, Schlamm, zerriebenes Korallengestein u. dergl. zusammen führen und anschwemmen.

Weiterhin ist aber das b i o l o g i s c h e S t u d i u m d e r I n s e l n von ganz besonderer Bedeutung für die D e s c e n d e n z t h e o r i e geworden; die Fülle von merkwürdigen Thatsachen, welche uns die eigenthümliche Fauna und Flora der Inseln und ihre Beziehungen zu den benachbarten Inseln und Festländern bieten, ist nur zu erklären durch unsere moderne Abstammungslehre und die eng damit verknüpfte Migrationstheorie, die Lehre von der Wanderung und Verbreitung der Thier- und Pflanzenarten. Das hatte zuerst C h a r l e s D a r w i n klar erkannt; in seinem epochemachenden Hauptwerk "Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" (1859) sind zwei von den vierzehn Capiteln der geographischen Verbreitung gewidmet. In der umfassenden geistreichen Weise, mit der der große englische Naturforscher Tausende von Thatsachen einheitlich zusammen zu fassen und durch eine einfache gemeinsame Ursache zu erklären verstand, hat er hier die verwickelten Erscheinungen der Chorologie oder "biologischen Geographie und Topographie" erläutert. Alle diese Thatsachen erklären sich sehr einfach durch die Annahme gemeinsamer Abstammung der Arten, ihre Ausbreitung durch Wanderung und Entstehung neuer Formen durch Anpassung an die neuen Existenzbedingungen in den neu besiedelten Gebieten. Dabei sind besonders wichtig die natürlichen Schranken, welche sich den Wanderungen aus einem Gebiete in das andere entgegen stellen, und die Isolirung oder Separation in abgeschlossenen Gebieten. Diese Verhältnisse hat später Moritz Wagner erörtert und darauf eine besondere "M i g r a t i o n s t h e o r i e" gegründet. Das diese letztere nicht im Gegensatze zum eigentlichen "D a r w i n i s m u s", d. h. zur "Selectionstheorie" steht, sondern vielmehr in deren Rahmen als wesentlicher Bestandtheil einzuschließen ist, habe ich im vierzehnten Capitel meiner "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" zu zeigen versucht. Da kein einziger Gegner der Descendenztheorie eine andere Erklärung für die mannigfaltigen Thatsachen der C h o r o l o g i e oder "Verbreitungslehre" zu geben vermocht hat, so erblicken wir in diesen letzteren gewichtige "indirecte Beweise" für die Wahrheit der ersteren.

Nun ist aber für diese bedeutungsvollen Fragen kein anderer Theil der Erde von so großem Interesse als unser schönes I n s u l i n d e, das ausgedehnte Inselgebiet, dessen Flächenraum mehr als zwei Millionen Quadratkilometer beträgt, nahezu das Vierfache vom Areal unseres neuen Deutschen Reiches. Nicht allein an Zahl und Größe seiner Inseln, sondern auch an Reichthum und Mannigfaltigkeit der Bevölkerung von Menschen, Thieren und Pflanzen übertrifft der malayische Archipel weitaus alle anderen Inselgebiete der Erde. Er hat daher naturgemäß für unsere moderne Chorologie und die darauf mitgestützte Descendenztheorie eine ganz besondere Bedeutung gewonnen und auf zahlreiche Naturforscher eine vorzügliche Anziehungskraft ausgeübt. Die merkwürdigen Thatsachen dieser "M a l a y i s c h e n C h o r o l o g i e" waren es, die vor vierundvierzig Jahren den verdienstvollen englischen Naturforscher A l f r e d W a l l a c e, unabhängig von Darwin, zu dem wichtigen Grundgedanken der S e l e c t i o n s t h e o r i e führten, und zugleich zu jener Scheidung des östlichen austral-malayischen und des westlichen indo-malayischen Archipels, welche ich früher in dem Reisebriefe über Sumatra besprochen habe (S. 177). In einem besonderen größeren Werke über "Island life" hat Wallace später (1880) die vielen verwickelten Probleme eingehend erörtert, welche die geologischen und chorologischen Veränderungen dieses wunderbaren Inselgebietes uns stellen 1).

Daß ich in meinen anspruchslosen "Malayischen Reisebriefen" dieses Gebiet kurz als "I n s u l i n d e" bezeichnet habe, ist mehrfach getadelt worden, und ein Kritiker fand, daß ich diesen Namen "nicht mit besonderem Geschmacke" geschaffen habe. Diesen Vorwurf muß ich deshalb ablehnen, weil jene kurze und bequeme Bezeichnung für den ostindischen oder malayischen Archipel nicht von mir herrührt, sondern seit vierzig Jahren daselbst im Gebrauch ist. Viele Hotels in den größeren Städten von Java und Sumatra führen den Titel "Insulinde", und in vielen holländischen Erzählungen und Dichtungen wird dieser Name ebenfalls gebraucht. Dagegen ist die später statt dessen vorgeschlagene Bezeichnung "I n d o n e s i e n" nicht in weiteren Gebrauch gekommen. Der Autor des Namens "Insulinde" ist der bekannte holländische Schriftsteller und Politiker E d u a r d D o u w e s D e k k e r, welcher 1860 unter dem Speudonym M u l t a t u l i den berühmten Tendenzroman "Max Havelaar" veröffentlichte. Dieser merkwürdige Roman enthält eine höchst lebendige Schilderung der javanischen Verhältnisse, die Dekker als dortiger Regierungsbeamter (zuletzt Assistentresident von Labak) in den Jahren 1840-1857 gründlich kennen lernte. Die Enthüllungen, die er darin über der Leben der unterdrückten Eingeborenen in diesem tropischen Paradiese machte, über die grausame Tyrannei der indischen Fürsten und die herzlose Habgier der mit ihnen verbündeten holländischen Kaufleute, erregten damals in Holland ein ähnliches Aufsehen wie in Nordamerika acht Jahre später der berühmte Roman von Harriet Beecher-Stowe: "Onkel Tom´s Hütte". Wie dieses letztere Buch sehr viel zur Aufhebung der Sklaverei beitrug, so auch "M a x H a v e l a a r" zur Beseitigung vieler schwerer Mißstände in der Regierung der indischen Colonien. Im Uebrigen war Multatuli ein zu großer I d e a l i s t, um durch seine späteren Schriften bedeutende praktische Erfolge zu erzielen; seine späteren unglücklichen Lebensverhältnisse (insbesondere die merkwürdigen Beziehungen zu seinen zwei Frauen) sind jedoch geeignet, für den aufopfernden Altruisten vielfach herzliche Theilnahme zu erwecken. Außer mehreren holländischen Biographien desselben (von Vosmaer u. A.) ist 1899 auch eine deutsche von Spohr erschienen.

Während meines fünfmonatlichen Aufenthaltes in Insulinde war häufig von Multatuli die Rede, und die bedeutenden neueren Reformen des niederländischen Colonialsystems, zu denen er vielfach die Anregung gab, wurden sehr anerkannt. Auf diese politischen und nationalökonomischen Verhältnisse hier einzugehen, will ich schon deswegen unterlassen, weil mein werther jüngerer College, Professor G ü n t h e r A n t o n aus Jena, der gleichzeitig mit mir auf Java und Sumatra reiste, gegenwärtig mit Ausarbeitung eines besonderen Werkes darüber beschäftigt ist.

Daß das gegenwärtige h o l l ä n d i s c h e R e g i e r u n g s s y s t e m in Insulinde, im Ganzen betrachtet, vortrefflich ist, und daß es in vieler Beziehung allen anderen Colonial-Regierungen, insbesondere auch der englischen und deutschen, als Muster empfohlen werden kann, darüber sind Wallace und die meisten neueren Reisenden einig. Das beste Zeugniß dafür ist der blühende Zustand von Java selbst, von ihrer reichsten und wichtigsten Colonie. Die Bevölkerung der Insel hat sich währendd des neunzehnten Jahrhunderts um das Achtfache vermehrt, von 3 Millionen auf mehr als 24 Millionen. Die malayische Bevölkerung erfreut sich inmitten ihrer paradiesischen Natur eines allgemeinen Wohlstandes und des höchsten Glückes, der Z u f r i e d e n h e i t. Nur auf zwei Punkte möchte ich dabei noch besonders aufmerksam machen, weil wir sie in unseren neuen deutschen Colonien - zu unserem großen Nachtheil - nicht berücksichtigen; erstens, daß man die Eingeborenen, größten Theils Malayen, in ihren nationalen Gewohnheiten und Sitten möglichst ungestört läßt, und zweitens, daß man sie mit den gewaltsamen Bekehrungs-Versuchen der Mission verschont.

Was zunächst die Verhältnisse der i n n e r e n R e g i e r u n g und Verwaltung von Insulinde betrifft, so haben es die Holländer vortrefflich verstanden, die Eingeborenen selbst dazu möglichst weitgehend zu verwenden und doch dabei ihrer Oberleitung stets die unbedingte Autorität zu sichern. Befreit von der drückenden Tyrannei und Willkür ihrer früheren malayischen Fürsten, fühlen sich die Eingeborenen unter dem klugen und wohlwollenden Regiment der Holländer sehr zufrieden. Ihre Sprache und die altvererbten Volkssitten werden geschont, und für den Unterricht wird nur so viel gethan, als für die niedere geistige Capacität der malayischen Rasse wünschenswerth und zweckmäßig erscheint. Dagegen vermeidet man es, denselben diejenigen Verhältnisse der europäischen Civilisation aufzwingen zu wollen, die zwar uns selbst sehr wichtig und wünschenswerth erscheinen, aber Jenen weder willkommen noch nützlich sind. In dieser Beziehung können unsere deutschen Colonialbeamten noch sehr viel von den praktischen Holländern lernen.

Dasselbe gilt von den Verhältnissen des religiösen Lebens; jede zwangsweise Bekehrung zu einer Confession wird vermieden und die Thätigkeit der M i s s i o n e n möglichst eingeschränkt. Die segensreiche Folge davon ist der r e l i g i ö s e F r i e d e, der jeden freier denkenden Europäer höchst angenehm berührt und von den widerwärtigen Confessionskämpfen in Europa sehr vortheilhaft absticht. Auffallen wird dem Reisenden im größten Theil von Insulinde das Zurücktreten des religiösen Cultus überhaupt; von Priestern und Congregationen sieht man nur wenig und ebenso von kirchlichen Festen und Feiern. Und och reist man durch den größten Theil des niederländischen Archipels - insbesondere durch ganz Java - sicherer und ruhiger als durch viele Theile von Europa. Zumeist liegt es wohl an dem sanften und unterwürfigen Charakter der Malayen und den geordneten Verhältnissen der Verwaltung, gewiß aber auch an der T o l e r a n z der verschiedenen neben einander bestehenden Confessionen.

In ihrer großen Mehrzahl sin die Malayen Bekenner des I s l a m; aber der mohammedanische Cultus und Glauben, der uns hier entgegentritt, ist himmelweit von demjenigen, welchen wir im Orient, in der Türkei und Aegypten, in Algier und Marokko antreffen. Von dem bekannten Fanatismus dieser mediterranen Islambekenner ist in den meisten Gegenden von Insulinde kaum etwas zu spüren; ausgenommen sind nur diejenigen Bezirke, aus welchen öfter zahlreiche Pilger nach Mekka geschickt und dort von dem religiösen Wahnsinn der Araber angesteckt werden - so die Bewohner von Bantam in Westjava und von Lampongs in Ostsumatra.

Ein Hauptursache der großen Verschiedenheit zwischen dem arabischen Islam in den mediterranen Ländern und dem malayischen Islam von Insulinde scheint mit durch die ganz verschiedene Stellung der F r a u in beiden Gebieten gegeben zu sein. Im mediterranen Orient wird die Frau vom öffentlichen Leben streng abgeschlossen und im Harem eingesperrt; wenn sie auf die Straße geht, darf sie nur tief verschleiert und womöglich in Begleitung erscheinen. Davon ist in Insulinde gar keine Rede; der Verkehr beider Geschlechter ist hier ganz zwanglos. Die malayischen Frauen in Java und Sumatra gehen größtentheils ganz ohne Schleier und sind nicht entfernt von so eifersüchtiger Ueberwachung gequält, wie es dort der Fall ist. Auch ist hier die E h e s c h e i d u n g sehr leicht; sie kostet nur ein paar Gulden und wird oft geübt - sehr zum Vortheil der beiden Gatten, die nicht durch Liebe zusammen gehalten werden. Auch kommt es nicht selben vor, daß geschiedene Eheleute nach einiger Zeit sich wieder vereinigen. Da die Malayen sehr kinderlieb, und ihre Kinder gewöhnlich allerliebste Geschöpfchen sind, nehmen sie auchc keinen Anstoß daran, wenn die Frau ihrem Manne gleich einige muntere Kinderchen in die Ehe mitbringt. Freilich werden diese vielen Europäern entsetzlich erscheinenden Verhältnisse auch dadurch begünstigt, daß der Lebensunterhalt der anspruchslosen Malayen sehr billig ist; für die tägliche Nahrung der Person genügen 15 bis 20 Pfennige.

Die große Toleranz, welche die Holländer in ihren Colonien, sehr zum Vortheil derselben, üben, hängt zum Theil auch mit dem Umstande zusammen, daß unsere batavischen Vettern in Bezug auf religiöse Duldung und Gedankenfreiheit uns Deutschen weit überlegen sind. Bei uns wird neuerdings wieder der "wahre Glaube" an bestimmte Dogmen, die Lehre von traditionellen "O f f e n b a r u n g e n", die unserer wissenschaftlichen Weltanschauung geradezu widersprechen, als heilige Pflicht gepredigt; die Confession wird als Grundlange des Unterrichts und der Bildung hingestellt. Leider kann nur Niemand sagen, welcher der "w a h r e G l a u b e" und welches die "e c h t e C o n f e s s i o n" ist. Denn jede von den vielen widersprechenden Glaubenslehren behauptet mit gleichem Rechte von sich dasselbe. Daher haben die tüchtigsten und fortgeschrittensten Culturstaaten, wie Holland und Nord-Amerika, den confessionellen Religionsunterricht aus den öffentlichen Schulen überhaupt verbannt und denselben als Privatsache dem Belieben der Eltern überlassen. In vielen Gesprächen, die ich darüber mit hochgebildeten Holländern in Java und Sumatra hatte, wurde der treffliche Erfolg dieses Systems gerühmt und zugleich der Verwunderung darüber Ausdruck gegeben, daß das neue Deutsche Reich in dieser Beziehung auf dem überwundenen Standpunkte des Mittelalters stehen geblieben sei. Ich mußte leider zugeben, daß die Malayen von Insulinde in diesen und anderen Beziehungen bessere und vernünftigere Verhältnisse geniessen, als wir Germanen im Centrum von Europa.

Die freundliche Theilnahme, welche der Leser meinen zwanglosen "Malayischen Reisebriefen" bisher geschenkt haben, verpflichtet mich, ihnen auch von meiner Heimreise noch einen kurzen Bericht abzustatten. Sie verlief sehr angenehm und glücklich, so daß ich beim Abschlusse derselben, am 31. März in Neapel landend, das alte Sprichwort gelten lassen konnte: "Ende gut, Alles gut!" In der That vereinigten sich alle Umstände, um meine Rückreise mit freundlichen Eindrückhen auszustatten: Vortreffliche Schiffe, schönstes Frühlingswetter, ruhige und schnelle Seefahrt, anregende Gesellschaft - und endlich das Beste bei der Heimkehr von allen Tropenreisen: die frohe Zuversicht, bald wieder in die altgewohnten Geleise der gemüthvollen Häuslichkeit und des europäischen Geisteslebens mit seinen vielseitigen Anregungen einzutreten.

Der neiderländische Dampfer "Soembing", von Rotterdam kommend, trat etwas verspätet am frühen Morgen des 5. März in Padang ein und fuhr schon nach wenigen Stunden Aufenthalt nach Batavia weiter. Meine lieben Gastfreunde, die Familie Delprat und der Consul Schild, begleiteten mich an Bord und empfingen dort den letzten Ausdruck meines herzlichen Dankes für das viele Gute und Schöne, das ich während meines Aufenthaltes von ihnen erhalten hatte. Da unser Schiff ziemlich weiten Abstand von der Küste einhielt, erfreuten wir uns noch zwei Tage lang an dem großartigen Anblick des mächtigen Barisan-Gebirges, dessen langgestreckte blaue Gipfelkette sich hoch über den grünen Vorbergen und zahlreichen Inseln des Küstensaumes erhob. Prachtvoll waren die beiden milden Nächte, in denen der Vollmond seinen hellen Silberglanz über die dunklen Fluthen des leichtbewegten Oceans ergoß.

Einen Tag Aufenthalt in Batavia benutzte ich noch zu verschiedenen Besorgungen und Einkäufen. Ich genoß diesmal die liebenswürdige Gastfreundschaft unseres vortrefflichen deutschen Consuls, Herrn v o n S y b u r g. Ein herrlicher Waringinbaum (Ficus benjaminea), der im Vorgarten seiner schönen Wohnung stand, lieferte mir Stoff zu meinem letzten Aquarell von Java; die gewaltige Krone dieses Feigenbaumes beschattete einen Raum, unter welchem viele Hütten Platz gehabt hätten. Ein fröhliches Mittagessen in der angenehmen Gesellschaft des Major Müller und seiner Frau Gemahlin nahmen wir auf der schönen Veranda des stattlichen Consulatsgebäudes ein. In dem Toast, welchen meine Freunde mir zum Abschied weihten, wurde auch des Molukkenkrebses "Mimi" gedacht, des Limulus, von dem mir dieselben früher zwei schöne Exemplare nach Beutenzorg gesandt hatten. Ich selbst aber gedachte dabei seines lieben Vetters, unseres einheimischen Flußkrebses, über dessen Nerven ich einst meine Doctordissertation geschrieben hatte. Zufällig war gerade heute der Tag, an welchem ich auf Grund derselben vor vierundvierzig Jahren in Berlin zum Dr. med. promovirt worden war (am 7. März 1857).

Am Abend dieses Tages nahm ich von der schönen Smaragdinsel Java Abschied und schiffte mich auf dem holländischen Dampfer "Reael" ein, um in vier Tagen nach Penang zu fahren und dort den Anschluß an den Dampfer des Norddeutschen Lloyd zu erreichen. An Bord des "Reael" hatte ich das Vergnügen, das Ehepaar Geßner anzutreffen, welchem ich vor zwei Monaten in Brambanan einen Besuch abgestattet hatte; sie fuhren nach Deutschland zurück, wo ihre Söhne schon seit längerer Zeit die Schule besuchten; ich resite in ihrer angenehmen Gesellschaft bis Genua.

Da in Singapur neuerdings mehrere Pestfälle vorgekommen waren, berührten wir den Ort nicht, sondern fuhren direct durch die Malakkastraße nach P e n a n g. Tags über gewährte mannigfaltige Unterhaltung das Spiel der wechselnden Monsunwolken, deren hohe Türme in langen Schaaren gereiht am Himmel aufzogen; Abends bei Sonnenuntergang kleideten sie sich in die prächtigsten Farben. An der Oberfläche des Meeres ergötzten uns Schwärme von munteren Delphinen, die in raschem Laufe das Schiff begleiteten und oft ihre Springkünste zeigten. Dazwischen erschienen Schaaren von großen blauen und gelben Medusen aus der Familie der Rhizostomen oder Wurzelquallen. Dieselben strahlten

|

| Fig. 74. Eine leuchtende Wurzelqualle (Rhizostoma), eine wurzelmündige Meduse aus der Ordnung der Scheibenquallen oder Discomedusen ( |

|---|

Ein eigenthümliches Schauspiel gewährte das Meer, als wir am Nachmittag des 10. März den Aequator kreuzten; die Oberfläche war in weiter Ausdehnung, mehrere Stunden weit, rothgelb gefärbt, theils rein orangeroth, theils schmutzig lehmgelb. Bald erschien die ganze Meeresspiegel gleichmäßig gefärbt, bald von parallelen rothen, mehrere Meter breiten Bändern durchzogen, welche mit ebenso breiten grünen Bändern ganz regelmäßig abwechselten; offenbar eine Wirkung des Wellenschlages. Als ich mittelst eines Eimers etwas von der rothen Masse an Bord ziehen ließ, erschien dieselbe dem unbewaffneten Auge im Glasgefäß bei durchfallendem Licht wie fein gehacktes gelbes Stroh, in feineren und gröberen Flocken zusammengehäuft. Die mikroskopische Untersuchung bestätigte meine Vermuthung, daß dieselben aus gewaltigen Anhäufungen jener kleinen, gelben Urspflänzchen bestehen, welche auch im Rothen Meer vorkommen und demselben seinen Namen gegeben haben, ebenso wie auch dem chinesichen gelben Meere. Jede Flocke erscheint zusammengesetzt aus gekreuzten und mit einander durch Gallerte verklebten Fadenbündeln; jeder Faden besteht aus einer Reihe von kleinen, scheibenförmigen Zellen, die gleich den Münzen einer Geldrolle an einander gereiht sind. Die C h r o m a c e e n (oder Schizophyceen), zu welchen diese Urspflänzchen, Trichodesmium genannt, gehören, sind unseren Oscillarien und Nostocaceen des süßen Wassers nahe verwandt; sie werden gewöhnlich als "einzellige Algen" bezeichnet. Indessen die Algen oder Tange sind vielzellige und gewebebildende Pflanzen; jene P r o t o p h y t e n dagegen bilden noch keine Gewebe; ja ihre sogenannten "Zellen" sind noch nicht einmal echte Zellen, da sie des charakteristischen inneren Bestandtheiles desselben, des Zellkerns, entbehren. Eigentlich sind sie nur einfache, gefärbte Plasmakörnchen, gleichwerthig den Chlorophyllkörnern in den Zellen der höheren Pflanzen; sie gehören zu den einfachsten uns bekannten Organismen und sind deshalb von höchstem theoretischen Interesse, weil sie eine starke Stütze für die Hypothese der U r z e u g u n g oder A r c h i g o n i e geben (der sogenannten "Generatio spontanea" in einem ganz beschränkten Sinne!); sie machen uns begreiflich, wie im Beginne des organischen Lebens auf userem Erdballe die ersten und einfachsten Organismen durch Archigonie aus einfachen anorganischen Verbindungen entstanden sind.

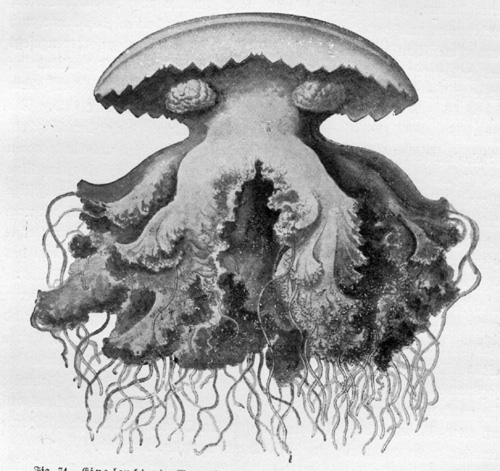

Da unser Schiff mit mäßiger Geschwindigkeit fuhr, war es möglich, durch wiederholtes Schöpfen mittelst eines herabgelassenen Eimers auch andere Bestandtheile des P l a n k t o n zu erbeuten, jenes angehäuften "Auftriebes", der hier streckenweise in Gestalt bandförmiger T h i e r s t r ö m e (oder Zoocorrenten) die Oberfläche des Meeres in der Malakka-Straße bedeckt. Als überwiegende Bestandtheile desselben ergaben sich Milliarden von Globigerinen und Diatomeen. Die G l o b i g e r i n e n sind Wurzelfüßler oder Rhizopoden aus der Klasse der Kammerline (Thalamophora). Ihre vielkammerigen Kalkschalen sind mit sehr zahlreichen, langen und dünnen, strahligen Kalkschalen bedeckt; diese dienen als Schwebe-Apparate und verhindern das Untersinken dieser einzelligen Urthiere. Nach dem Tode brechen jedoch die Strahlen ab, das lebendige Plasma in den Kammern der Schale verwest, und die leeren Schalen sinken langsam auf den Meeresboden herab. Hier häufen sie

|

| Fig. 75. E i n e G l o b i g e r i n e (Polythalamie mit langen strahligen Kalkstacheln) aus der Classe der K a m m e r l i n g e (Thalomophora). Stark vergrößert. |

|---|

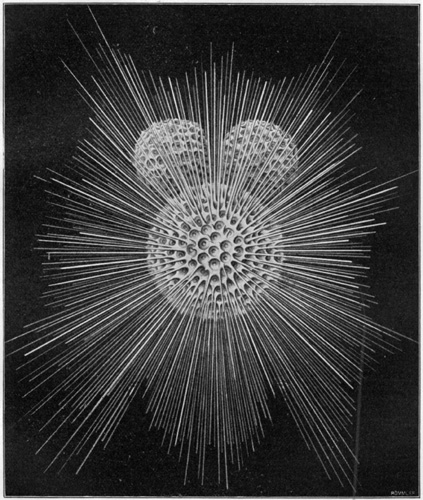

Während die kalkschaligen G l o b i g e r i n e n, im Plankton massenhaft schwebend, den Stamm der U r t h i e r e (Protozoa) vertreten, gesellen sich zu ihnen die kieselschaligen D i a t o m e e n (Fig. 76) als ebenso charakteristische Repräsentanten der U r p f l a n z e n (Protophytha). Gleich jenen ersteren sind auch diese letzteren e i n z e l l i g e O r g a n i s m e n (Protista); ihr ganzer lebender Körper hat nur den Formwerth einer einzigen einfachen Zelle (ebenso wie das Ei der Pflanzen, Thiere und Menschen). Die zarte Kieselschale, welche den lebendigen Zellenkörper einschließt, besitzt die Form einer Schachtel mit Deckel (- in Fig. 76 kreisrund -); sie zeichnet sich durch eine außerordentlich feine und mannigfaltige Skulptur aus. Die sehr kleinen und feinen Poren, welche die Schale durchbrechen, sind meist in regelmäßiger und eleganter Form geordnet.

|

| Fig. 76. E i n e D i a t o m e e des äquatorialen Plankton (Actinoptycha heliopelta). Die Kieselschale, welche den einzelligen Plasmakörper einschließt, hat die Form einer kreisrunden Schachtel mit Deckel. Stark vergrößert. |

|---|

In Penang langten wir bereits in der Morgenfrühe des 12 März an. Die Muße dieses Tages benutzte ich zu einem längeren Besuche des schönen botanischen Gartens, den ich schon auf der Herreise bewundert und in meinem ersten Reisebriefe erwähnt hatte. Damals, am Ende der hiesigen Regenzeit, prangte die ganze Vegetation im herrlichsten Grün; jetzt, in Folge längerer Trockenheit, waren die Rasenplätze gelb und viele Pflanzen verdorrt; die kühle schattenreiche Schlucht mit dem Wasserfall erschien jedoch um so anziehender. Eine große Anzahl prachtvoll blühender Orchideen gewährte besonderen Genuß. Gegen Abend machte ich noch mit meinem trefflichen Jenenser Collegen Anton und seiner Frau Gemahlin, die gleich mir auf der Heimreise begriffen waren und mir eine angenehme Gesellschaft blieben, eine sehr unterhaltende Jinrikschafahrt durch die interessantesten Stadtviertel von Penang. die drei bezopften chinesischen Kulis, welche uns im raschen Trabe durch die belebten Straßen fuhren, waren von rührendem Wetteifer erfüllt, sich zu übertreffen.

Wir fuhren an der schönen Villa vorbei, in welcher ich auf der Herreise im September Herrn Max Heußy besucht hatte. Als ich den Besuch wiederholen wollte, mußte ich zu meinem großen Bedauern erfahren, daß dieser liebenswürdige junge Mann inzwischen plötzlich ein Opfer der Dysenterie geworden sei.

Am frühen Morgen des 13. März lief der erwartete Dampfer des Norddeutschen Lloyd in den Hafen von Penang ein und setzte seine Fahrt schon um 10 Uhr Nachmittags fort. Es war das neue Prachtschiff "K i a u t s c h o u", im Auftrage der Hamburg-Amerika-Linie erbaut und erst vor drei Monaten vom Stapel gelaufen; es kam gerade von seiner ersten Fahrt nach Ostasien zurück, welche es Weihnachten 1900 angetreten und mit glänzendem Erfolge bestanden hatte. Der gewaltige Koloß, doppelt so groß als die "O l d e n b u r g", auf der ich meine Hinreise nach Insulinde ausgeführt hatte, übertraf in jeder Beziehung alle anderen im Hafen von Penang ankernden Dampfer bei Weitem und erregte das Erstaunen der zahlreichen Besucher, die in der kurzen Zeit seines Aufenthaltes an Bord kamen. Alles, was ich in meinem ersten Malayischen Reisebriefe über die schöne und höchst zweckmäßige Einrichtung der "Oldenburg" meinen Lesern erzählt habe, findet erhöhte Anwendung auf dieses Oceanungeheuer. Der Gehalt der "Kiautschou" beträgt 10000 Registertonnen, die tägliche Geschwindigkeit 330-340 Seemeilen; gegen 6000 Pferdekräfte sind dabei thätig. Die Besatzung beträgt über 200 Köpfe.

Der schwimmende Palast der "Kiautschou" ist in drei Theile geschieden, von denen der mittlere die Passagiere erster, der hintere diejenigen zweiter und der vordere die dritter Classe aufnimmt; über 2000 Personen finden auf ihr Platz. Das Mittelstück ist sechs Stockwerke hoch, oben ein "Sonnendeck", auf welchem vorn der Capitän und die Schiffsofficiere ihre Wohnungen und Arbeitsräume haben; darunter zwei "Promenadendecke" mit gedeckter breiter Gallerie (oberes und unteres); dann folgt weiter unten das "Oberdeck", darauf das "Unterdeck", ganz unten endlich der tiefe Raum zur Aufnahme der Kohlen, Vorräthe u. s. w. Im Vordertheile des oberen Promenadendecks befindet sich ein geräumiger Musik- und Lesesalon, darunter (im unteren Promenadendeck) ein prachtvoller Speisesaal, der die ganze Breite des Schiffes einnimmt. Die zahlreichen Cabinen sind höchst comfortabel eingerichtet und mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. In jeder Cabine ist ein besonderer elektrischer Fächer angebracht, eine kleine Windmühle, deren Flügel durch Elektricität in pfeilschnelle Umdrehungen versetzt werden und gleich einer Miniaturpunka beständig einen frischen Luftstrom erzeugen. Die elektrischen Lampen sind in allen Schiffsräumen, besonders aber in den Salons, in so großer Zahl angebracht daß das großartige schwimmende Hotel Abends einen märchenhaften Glanz verbreitet.

Das Verpflegung und Bedienung auf der "Kiautschou" nicht hinter den ausgezeichneten, früher geschilderten Verhältnissen der "Oldenburg" zurückstehen, versteht sich von selbst. Auch der verwöhnteste Reisende, der in den großen continentalen Hotels ersten Ranges die höchsten Ansprüche zu machen gewohnt ist, kann hier alle seine Wünsche befriedigen. Das gilt insbesondere von den lucullischen Mahlzeiten, der feinen Hamburger Küche und den auserlesenen Getränken. Das beste Münchener Bier, aus Eis gelegen und frisch vom Fasse verzapft, ist jetzt als Specialität der Norddeutschen Lloyddampfer in ganz Ostasien berühmt; auch auf unserem Schiffe fand es so allgemeinen und anhaltenden Beifall, daß der riesige Vorrath trotz seiner unglaublichen Ausdehnung doch noch vor Ende der Reise erschöpft war. Außerdem war für musikalische Unterhaltung sowohl täglich durch die regelmäßigen doppelten Concerte der trefflichen Schiffcapelle gesorgt, als auch durch Gesangs- und Instrumentalvorträge von verschiedenen Passagieren. Nicht minder war Gelegenheit für Spiele und unterhaltende Lectüre aller Art geboten.

Da der Andrang von Passagieren für diese erste Rückfahrt des "Kiautschou" sehr groß war, mußte ich es mit besonderem Danke anerkennen, daß mir von der Direction des Norddeutschen Lloyd auch diesmal, ebenso wie auf der Hinreise, eine eigene gute Cabine zum ausschließlichen Gebrauche reservirt war. Als ich an Bord kam, fand ich dieselbe mit dem Bilde Darwin´s geschmückt, und mit schönen Farnkräutern und Blumen, darunter die Gloriosa superba, die rothe Prachtlilie von Indien. Diese freudige Ueberraschung verdankte ich einem früheren Schüler, dem Schiffsarzte Dr. W i l h e l m S p e c h t aus Hamburg, der vor sechs Jahren meine Vorlesungen und zoologischen Uebungen in Jena mit besonderem Eifer und Fleiße besucht hatte. Er nahm sich auch der fortgesetzen Behandlung meines steif gewordenen Kniegelenks mit größter Sorgfalt an, so daß ich drei Wochen später wieder leidlich gehen konnte. Auch die täglichen Mahlzeiten nahm ich zusammen mit ihm und einem sehr intelligenten englischen Arzt, Dr. Tunzelmann, ein, den ich schon in Singapur kennen gelernt hatte. Wir saßen mit der liebenswürdigen Gemahlin des Letzteren, mit einem aus China zurückkehrenden russischen Fregattencapitän, von Ketteler, und einem angenehmen deutschen Tabakpflanzer aus Sumatra zusammen an einem der zahlreichen kleinen Tische, die an den Seitenwänden des großen Speisesaals vertheilt waren; ich denke noch mit Vergnügen an die vielseitig anregende Unterhaltung zurück, die das behagliche Mahl würzte.

Die große Mehrzahl der Passagiere erster Classe (über 250) nahm bei den Mahlzeiten an vier langen Tafeln Platz, die regelmäßig besetzt waren, da leise Anfälle von Seekrankheit sich nur selten bei einigen besonders nervösen Damen bemerkbar machten. Die schwer belastete "Kiautschou", deren ungeheure Laderäume fast ganz gefüllt waren, durchschnitt mit ihrem gewaltigen Körper die bewegte Meeresfluth so ruhig und unerschütterlich, wie einen stillen Landsee. Selbst an den wenigen Tagen, an welchen ein frischer Gegenwind die schäumenden Wellen höher empor warf, wurde dadurch der ruhige stete Gang des Riesenschiffes nicht gestört.

Mehr als die Hälfte der Passagiere erster Classe auf unserer "Kiautschou" waren Engländer, die aus dem östlichen und südlichen Asien nach Europa heimkehrten; und wie ich hörte, ist das jetzt der gewöhnliche Fall bei den Dampfern des Norddeutschen Lloyd. Es ist gewiß kein geringer Triumph für unsere angesehendste deutsche Dampfschifffahrtsgesellschaft, daß sie in der scharfen Concurrenz auf dem wichtigen Handels- und Verkehrswege nach Ostasien alle übrigen Nationen überflügelt hat und sogar die gefürchtete P. and O.-Linie völlig besiegt hat. Diese letztere - die englische "Peninsular- and Oriental-Steam-Navigation-Company" - war früher allmächtig und galt noch vor 20 Jahren,als ich meine Reise nach Ceylon antrat, als die schnellste von allen Linien. Die meisten Engländer zogen sie den anderen Linien vor. Der Tadel, den ich damals (auf Grund vieler schlimmer Erfahrungen von anderen Reisenden) in meinen "Indischen Reisebriefen" (S. 23) über die P. and O.-Linie aussprach, veranlaßte eine öffentliche Entgegnung eines Freundes des Letzteren. Inzwischen hat der Erfolg gezeigt, daß ich Recht hatte. Die große Mehrzahl der englischen Reisenden zieht heute die Beförderung auf unseren Norddeutschen Lloydschiffen vor, die jenen an Geschwindigkeit und Sicherheit nichts nachgeben, ihnen aber in Bezug auf freundliche Bedienung und gute Beköstigung weit überlegen sind.

Die kleinere Hälfte unserer Passagiere erster Classe bestand aus Deutschen und Holländern; diese hielten auch bei Tisch gut zusammen. Dagegen bestand zwischen ihnen und den Engländern größtentheils eine scharfe, auch räumlich durchgeführte Trennung. Die Ursache derselben bildete nicht so sehr der ausgeprägte und gewohnte englische Nationalstolz, als vielmehr die allgemeine Entrüstung über den südafrikanischen Krieg, die sich nirgends so eifrig und von ganzer Seele äußerte, als bei den den Boeren stammverwandten Holländern. Ich war erstaunt über die Heftigkeit, mit der in Java und Sumatra täglicher dieser Krieg verurtheilt, jeder Sieg der Boeren und jede Niederlage der Engländer von den sonst so ruhigen Holländern bejubelt ward. Ich selbst schreibe das nun mit tiefem Bedauern; denn ich stehe seit mehr als vierzig Jahren in den nächsten Beziehungen zu den wissenschaftlichen Kreisen Großbrittanniens; ich bewundere eine Nation, die auf so vielen Culturpfaden den übrigen europäischen Nationen voran gegangen ist und den Weg geebnet hat, eine Nation, die viele der größten Geister hervorgebracht hat. Um so mehr bedauere ich den rücksichtslosen nationalen E g o i s m u s der Britten und ihr Streben nach einer Universalherrschaft, die keiner anderen Nation neben sich Erfolge gönnt und Alles unter ihr eigenes Scepter beugen will - und das Alles unter der hochgetragenen Fahne einer christlichen Kirche, die den A l t r u i s m u s predigt und den Egoismus verwirft!

Für die englische Gesellschaft auf unserer "Kiautschou" war es von besonderem Nachtheil, daß sich unter ihnen eine robuste Jungfrau befand, die ihren Mangel an Jugend und Schönheit durch ein höchst anmaßendes und unweibliches Benehmen auszugleichen suchte. Unter dem festen Tritte ihrer knochigen Figur ertönte während ihres täglichen Dauerlaufes das obere Promenadendeck; am Clavier schmetterte sie Arien mit solcher Vehemenz, daß der ganze Salon erzitterte; bei den Tanzvergnügen Abends hüllte sie ihren Oberkörper in so zartes durchsichtiges Schleiergewand, daß das geübte Auge eines Bildhauers auf den ersten Blick ihre Untauglichkeit zum Modell erkannte; bei Tische endlich brauch während ihrer überlauten Unterhaltung oft in so wieherndes Gelächter aus, daß die erstaungten Gesichter von mehr als zweihundert Tischgenossen sich plötzlich auf sie concentrirten. Erst als die nächsten Nachbartische den Angriffen der Walküre nicht mehr widerstanden und das Feld räumten, nahm sie in Sprache und Gebärden etwas gemäßigtere Manieren an. Ich hatte vermuthet, daß sie aus den Felsengebirgen Nordamerika´s stamme und "Europa´s übertünchte Höflichkeit nicht kannte". Um so mehr war ich erstaunt, zu hören, daß sie einem angesehenen Kreise Altenglands angehöre. Jedenfalls ist sie nur als eine seltenen Ausnahme zu betrachten; es war sehr charakteristisch, daß einige feine und sehr gebildete englische Damen, mit denen ich mich öfter unterhielt, unaufgefordert ihre Beschämung über die seltsame Landsmännin bekannten und mich baten, ich möchte sie als eine exceptionelle Erscheinung ansehen.

Außer den schon genannten Landleuten hatte mir der Zufall auch noch mehrere andere angenehme Reisegefährten auf der "Kiautschou" zugeführt; unter Anderen zwei geniale Künstler: den berühmten Maler Wassili Wereschtschagin und den jugendlichen Prager Radirer und Holzschnittzeichner Emil Orlik. Der Letztere kehrte von einem einjährigen Aufenthalte in Japan zurück und zeigte mir zahlreiche interessante Skizzen und Studien, die er in diesem merkwürdigen Lande der aufgehenden Sonne gezeichnet hatte. W e r e s c h t s c h a g i n befand sich auf der Heimreise von den Philippinen, wo er Studien für neue Kriegsbilder gesammelt hatte. Großes Aufsehen erregten bekanntlich vor zwanzig Jahren die Bilder aus dem letzten russisch-türkischen Kriege, in denen er durch drastische Schilderung der Kriegsgräuel die Propaganda des Friedens zu fördern sucht, ferner vor fünfzehn Jahren die realistischen Bilder aus der heiligen Geschichte, in der er die wichtigsten Lebensmomente Christi in dem wahren ethnographischen und geographischen Charakter von Palästina darstellt. Die außerordentliche Vielseitigkeit dieses fruchtbaren Malers mußte ich später auf Collectivausstellungen in Berlin, München und Frankfurt a. M. wiederholt bewundern. Die Naturtreue insbesondere, mit der er zahlreiche Porträts und Genrebilder des Orients, großartige Landschaften und Architekturen Indiens ausgeführt hatte, erregten meine aufrichtige Bewunderung. Sie vermehrte sich noch, als ich 1897 in Moskau, in der reichen Galerie Tretjakoff, eine Anzahl anderer hervorragender Gemälde von ihm kennen lernte. Es war mir daher sehr interessant, auf unserer gemeinsamen Seefahrt mit diesem großen Künstlicher persönlich mehrere Wochen zu verkehren, und in seinen aufrichtigen Aeußerungen über Natur- und Menschenleben mich an jener Reife des Urtheils und an jenem umfassenden Blick des Geistes zu erfreuen, welche die Frucht ausgedehnter Reisen in fremden Ländern und reicher persönlicher Erfahrungen sind. Bei Wereschtschagin kommt noch dazu, daß er größtentheils Autodidakt ist und daß seine Großmutter eine Tatarin war. Er ist mit neununfünfzig Jahren noch jetzt ein schöner, stattlicher Mann, mit langem grauen Barte, höchst lebendigen Augen und sehr angenehmer Unterhaltungsgabe.

Die Bekanntschaft mit vielen gebildeten und erfahrenen Männern verschiedenster Art, welche man auf solchen Reisen macht, und besonders der ungezwungene, allseitig anregende Verkehr an Bord eines großen Dampfschiffes, bereichert uns mit einer Fülle interessanter Betrachtungen und gehört nicht zu den geringsten Früchten einer solchen mühseligen und kostspieligen Reise. Im Wechselgespräch über die beiderseitigen Erlebnisse, im Austausch der Ansichten über die gemachten Erfahrungen erweitert sich unser Blick und schärft sich unser Urtheil. Gleichzeitig aber werden wir auch milder und toleranter gestimmt; denn wir überzeugen uns immer klarer und fester, daß der Mensch im Grunde überall derselbe bleibt, daß die Verantwortlichkeit des Menschen für seine guten und bösen Handlungen nicht auf einer mystischen "Willensfreiheit" beruht, sondern as nothwendige Product von zwei großen, in steter Wechselwirkung befindlichen Factoren ist: einerseits der angeborenen körperlichen und geistigen Eigenschaften der individuellen Persönlichkeit, die durch V e r e r b u n g von Eltern und Vorfahren bedingt ist; andererseits der veränderlichen Existenzbedingungen, der mannigfaltigen Einflüsse der Außenwelt, an welchen der Organismus durch A n p a s s u n g gewöhnt wird.

Ein anderer großer Vortheil ist die Isolirung von der Heimath und ihren Gewohnheiten, die Befreiung von der Last der Arbeiten und Geschäfte, mit denen man zu Hause niemals fertig wird. Insbesondere empfand ich abermals auf dieser Reise nach und von Insulinde als besondere Wohlthat die Sicherheit vor der Post, die uns mitten im Ocean weder mit Zeitungsklatsch und Correcturplagen, noch mit überflüssiger Correspondenz erreichen kann.

Viel freier und ungezwungener als zu Hause ist auch die tägliche Unterhaltung, die offene Aussprache über politische und religiöse Interessen. Bei uns in Deutschland, wo "Suprema lex regis voluntas" ist, hat in den letzten zehn Jahren bei jedem nicht ganz vertraulichen Gespräche die Angst vor der allmächtigen Polizei wieder dergestalt zugenommen, daß man sich immer zuvor umsieht, ob nicht irgendwo ein Polizist oder Staatsanwalt im Verborgenen lauert. Davon ist in dem freien interantionalen Verkehr an Bord der großen Oceandampfer keine Rede.

Vielfacher Gegenstand lebhafter Unterhaltung waren an Bord der "Kiautschou" natürlich auch die gegenwärtigen c h i n e s i s c h e n W i r r e n. Auf dem Vorderdeck befanden sich über zweihundert deutsche Krieger, die als dienstuntauglich von China zurückkehrten, theils in Folge schwerer Verwundungen, theil als Reconvalescenten. Was sie über ihre Erfahrungen im Lande des Zopfes erzählten, lautete wenig erbaulich. Die Hauptschuld an dem Ausbruche des seltsamen Krieges zwischen China und der übrigen Welt wird im Osten allgemein den christlichen Missionaren aufgebürdet, die zum größeren Theil mit ebenso wenig Verstand als Sachkenntniß ihre moderne Propaganda in dem alten Culturlande China ausgeübt haben. Es bestätigte dies nur eine Ueberzeugung, die ich schon auf früheren Reisen gewonnen hatte. Es giebt unter den christlichen Missionaren gewiß viele vortreffliche Männer, die als vernünftige C u l t u r t r ä g e r den niederen Bildungsgrad der Naturvölker und Barbarvölker auf eine höhere und glücklichere Stufe zu heben suchen. Die Mehrzahl sind leider mehr oder weniger beschränkte Theologen, die als C o n f e s s i o n s p r e d i g e r unverständliche Dogmen in jene Gehirne eintrichtern und nur eine Form des Aberglaubens durch eine andere ersetzen wollen.

Vortreffliche Betrachtungen über die Einführung des Christenthums in Insulinde und über die Bedeutung dieser hoch entwickelten Culturreligion für die dortigen Naturvölker enthält das gedankenreiche Buch von F r a n z J u n g h u h n: "Licht- und Schattenbilder aus dem Innern von Java"1). Der Verfasser - ursprünglich preußischer Militärarzt, 1812 in Mansfeld geboren - hatte sich während der dreißig Jahre seines Aufenthaltes in Insulinde nicht nur die gründlichste Kenntniß seiner Thier- und Pflanzenwelt erworben, sondern auch die tiefsten Blicke in Leben und Charakter der Eingeborenen gethan; er zeigt einleuchtend, wie wenig die abstracten Lehren des Christenthums und die Dogmen seines Wunderglaubens geeignet sind, auf dem fremdartigen Boden des Malayischen Geisteslebens erfreuliche Früchte reifen zu lassen.

Interessante Einzelheiten wüßte ich sonst von meiner Heimreise nicht zu berichten. Das Frühlingswetter und die freundliche See blieben sich fast immer gleich. Einen halben Tag brachten wir am 17. März in C o l o m b o zu, wo wieder Kohlen-Vorräthe eingenommen wurden. Von der großen einsamen Insel Socotra sahen wir auch diesmal wenig; sie blieb größtentheils in Wolken gehüllt.

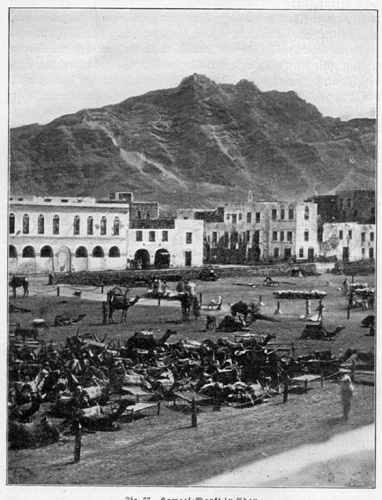

Dagegen zeigte sich in voller Klarheit die wilde, zerklüftete und farbenreiche Felsenküste des öden Aden, ohne Wasser, ohne Vegetation. Wir blieben an diesem trostlosen Orte (- den ich in meinen "Indischen Reisebriefen" geschildert habe -) einen halben Tag liegen. Am Abend dieses Tages (23. März) genossen wir eines der wunderbarsten Farbenspiele, die ich je gesehen habe. Während bei und nach Sonnenuntergang der wolkenlose Himmel in allen Farben des Regenbogens prangte, überwiegend Geld und Orange, kleidete sich die Küste von Aden und den kleinen vorliegenden Inseln in die prachtvollsten blauen, violetten und Purpurfarben. Als ich dieselben in mehreren flüchtigen Aquarellskizzen festzuhalten versuchte, fuhr Wereschtschagin mit dick gefülltem violetten Pinsel nochmals über meine Felsen und sagte: "So etwas sollte man eigentlich nicht malen; wenn man es aber malt, kann man es nicht toll genug machen!"

Nachdem wir am 27. März glücklich den Suezkanal passirt hatten, begrüßte ich in der strahlenden Morgenfrühe des folgenden Tages in P o r t S a i d wieder mein geliebtes Mittelmeer. Der kühle Nordwind,

|

| Fig. 77. K a m e e l - M a r k t i n A d e n. |

|---|

|

| Fig. 78. F e l s e n k ü s t e u n d I n s e l n b e i A d e n. |

|---|

In Neapel lag unser Dampfer von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags vor Anker. Ich benutzte diese sechs Stunden zu einem Besuche des Museo Nazionale und einer Spazierfahrt über den Posilipp. Die schöne Landschaft erschien noch sehr winterlich in Folge der ganz ungewöhnlichen Kälte, welche die Monate Februar und März in diesem Jahre gebracht hatten. Sehr unfreundliche, mit Sturm und kaltem Regen, empfing uns der erste April in G e n u a, um 4 Uhr Nachmittags. Mit Erlaubnis unseres vortrefflichen Kapitäns, des Herrn Lüneschloß, blieb ich die Nacht noch an Bord des Schiffes und verließ dasselbe erst am folgenden Tage, mit herzlichem Danke gegen den Kapitän, die Officiere und den Arzt des Schiffes. Nachdem ich am 2. April meine Sachen gepackt und in Genua, bei sehr unfreundlichem kalten Regenwetter, noch mehrere Geschäfte besorgt hatte, fuhr ich am Abend desselben Tages nach M a i l a n d. Mit ganz besonderem Behagen übernachtete ich zum ersten Male seit sieben Monaten wieder in einem europäischen Hotel.

Am 3. April fuhr ich von Mailand bei kaltem Winterwetter über den Gotthard, auf dessen Paßhöhe diesseits und jenseits noch tiefer Schnee lag; mehrere Lawinen hatten ihre Schneemassen bis dicht an den Bahndamm gewälzt. Am liebsten wäre ich direct nach Hause gefahren. Doch zog ich vor, noch drei Wochen in B a d e n - B a d e n zu bleiben. Auf den erprobten Rath meines trefflichen Arztes, Hofrath Dr. O b k i r c h e r, gebrauchte ich täglich Dampfbäder und schwedische Heilgymnastik. Zugleich erholte ich mich bei der guten Verpflegung des "Französischen Hofes" und im Vollgenusse des deutschen Frühlings, der jetzt alle seine Reize zu entfalten begann, von den vielen Strapazen der glücklich überstandenen Tropenreise. Der Erfolg war so ausgezeichnet, daß ich schon nach drei Wochen wieder mehrstündige Spaziergänge auf den waldigen Bergen von Baden unternehmen und mich der prachtvollen Natur dieses schönsten aller deutschen Bäder erfreuen konnte. Vollkommen wiederhergestellt, fuhr ich am 20. April nach Jena und genoß das Glück, nach achtmonatlicher Trennung wohlbehalten in die Arme meiner theuren Familie zurückzukehren.

Die Empfindungen, mit denen ich jetzt an meine Insulindefahrt zurück denke, kann ich nicht besser ausdrücken, als mit den Worten meines Collegen R i c h a r d S e m o n, der am Schlusse seiner ausgezeichneten Reise nach Australien sagt:

"Wenn ich jetzt zurückblicke und mich frage: Was ist mir diese Reise gewesen? so denke ich nicht der greifbaren Förderung, die meine wissenschaftlichen Arbeiten durch Gewinnung eines reichen und in vieler Beziehung sehr eigenartigen Materials erfahren haben. Viel höher schätze ich die große Anregung auf allen Gebieten naturwissenschaftlichen Denkens, die den reisenden Forscher veranlassen, unendlich Vielem Beobachtung und Nachdenken zu widmen, das für ihn zu Hause, wo er allein den Weg seiner Specialforschung zu wandeln gewohnt ist, nicht vorhanden ist. Nicht Zersplitterung, sondern einseitige Specialisirung ist die Hauptgefahr, die heute die Vertreter der so hoch, aber deshalb so specialisirt entwickelten Naturforschung bedroht . . . . . Da wirkt denn die Reise wie die Meerfahrt des Lachses auf das Fischlein, das in seinem kleinen Fluß groß geworden ist, sich dort heimisch weiß und kaum ahnt, daß es draußen auch noch Wasser giegt, bevor es seine große Reise ins Weltmeer angetreten hat.

Ebenso wichtig als der Gewinn, den der Forscher aus einer solchen Reise zieht, ist aber die Förderung, die der Mensch als Mensch erfährt, die reiche Fülle ästhetischer Genüsse, die Uebung des Auges und aller Sinne, die Ausdehnung des Horizonts und der Urtheilsfähigkeit durch die Vervielfältigung der Vergleichungsobjecte . . . . . Wallace sagt scherzend, allein der Genuß, Durian zu essen, lohne eine Reise in den Osten. Er hat darin schon Recht; aber noch mehr lohnt es sich, der Gesellschaft der eignen Verwandten und alten Freunde zeitweilig zu entsagen, um dafür draußen fremde, uns durch keinerlei Bande verknüpfte Menschen kennen zu lernen, die hochherzig und ohne jedes eigennützige Motiv den fremden Wanderer bei sich aufnehmen und seine Bestrebungen opferwillig unterstützen. Solche Erfahrungen, die auf einer langen Reise in fremden Ländern jeder machen wird, der sich ihnen nicht künstlich verschließt, sind geeignet, uns den Glauben an eine eingeborene Güte der menschlichen Natur viel eindringlicher zu Gemüthe zu führen, als wenn wir im abgegrenzten Kreise unserer Heimat bleiben, wo die Selbstlosigkeit der Motive sich unserem Auge weniger überzeugend darstellt. Vor ein zu optimistischen Beurtheilung des menschlichen Charakters wird der Reisende, der unter schwierigen Verhältnissen mit allen möglichen Sorten von Menschen in Berührung kommt, ebenfalls geschützt sein. Er wird sich gewöhnen, objectiv zu beobachten, daß unter den Weißen und Schwarzen, Australiern und Deutschen, Männern und Weibern, immer dieselben Leidenschaften, Schwächen und Tugenden wiederkehren, immer dasselbe Thema, aber verschieden gesetzt, verschieden variirt, überall widerklingt, wo Menschen leben, lieben und hassen. Das Gemeinsame der Menschennatur in all ihren Verkleidungen heraus zu erkennen und das Charakteristische jeder einzelnen Veriation zu erfassen, ist ein weiterer Genuß, der der verständnißvollen Versenkung in ein großartiges Kunstwerk oder eine wunderbare Landschaft ebenbürtig ist.

Vielfach versucht man es, den Werth der Colonien für das Mutterland auf Heller und Pfennig zu berechnen, indem man fragt, was sie dem letzteren unmittelbar einbringen. Mit Recht wurd hiergegen geltend gemacht, daß der indirecte Nutzen: die lebhaften gegenseitigen Handelsbeziehungen, der Reichthum, den die Einwanderer aus den noch ungehobenen Schätzen der Colonien ziehen und später mittelbar oder unmittelbar dem Mutterlande wieder zuführen, die directen Einnahmen aus den Ueberschüssen unendlich übertrifft. Noch viel höher möchte ich aber den Nutzen anschlagen, den die gesteigerte Lebenserfahrung, die Erweiterung des Horizonts auf die Mehrzahl derjenigen ausübt, die draußen geweilt haben. Daß der Aufenthalt in fernen Ländern unter ungeregelten Verhältnissen für gewisse Naturen eine Schule des Lasters und der Brutalität werden kann, ist nicht zu verkennen. Doch auf die Mehrzahl der Jugend, der es vergönnt ist, draußen die Pionierarbeit zu vollführen, wird jene entsagungsvolle, aber an neuen Eindrücken und ungewöhnlichen Erlebnissen reiche Zeit sicher erzieherisch wirken, un dder geistige Zuwachs, den jeder Einzelne heimbringt, kommt der Gesammtheit zu Gute. Dieser ideale Werth der Colonien für ein Volk ist ihrem materiellen mindestens gleich zu achten."

|

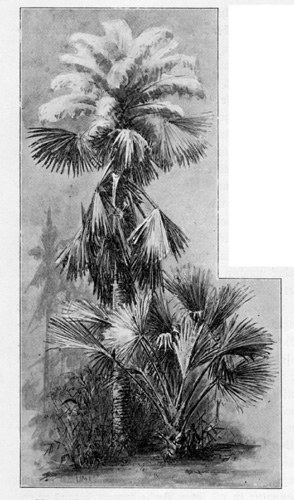

| Fig. 79. J a v a n i s c h e F ä c h e r p a l m e oder Gebang-Palme (Corypha Gebanga). |

|---|

|

| Karte von Insulinde |

|---|